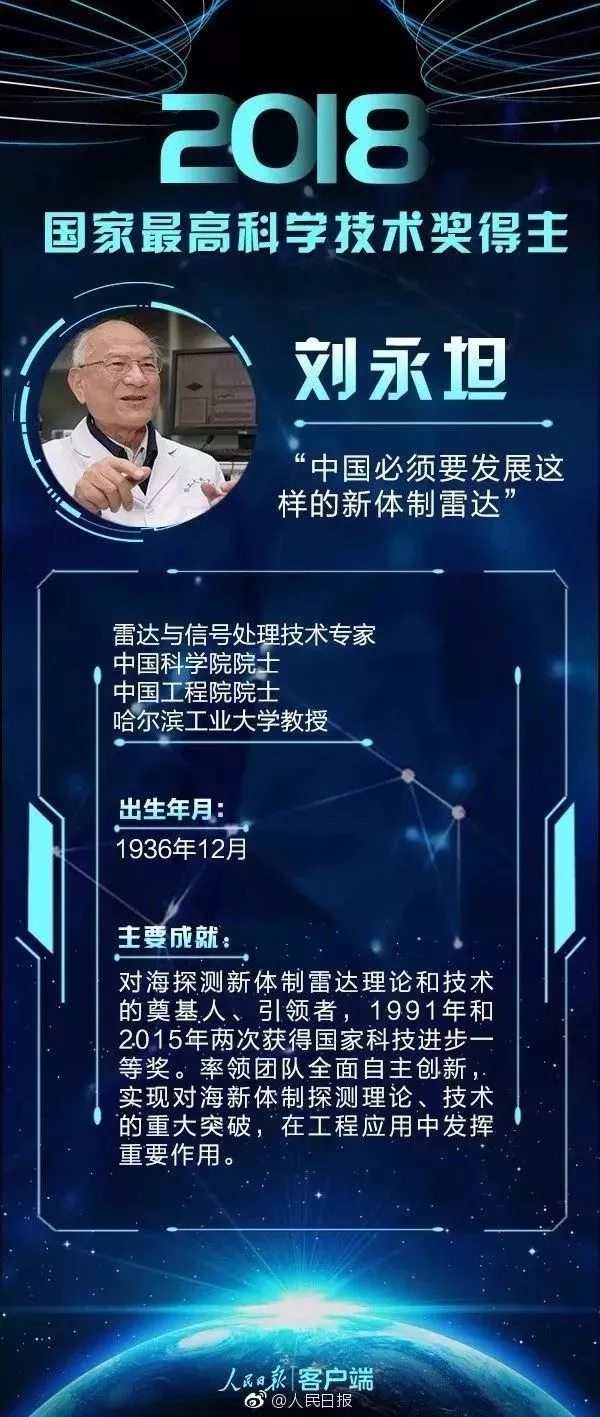

重磅!“情定”威海的雷达院士获国家最高科学技术奖

1月8日,在人民大会堂,刘永坦从国家主席习近平手中接过国家最高科学技术奖证书。这一刻,哈尔滨工业大学(威海)校园的雷达站内,欢呼声一片。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向获得2018年度国家最高科学技术奖的哈尔滨工业大学刘永坦院士(右)和

中国人民解放军陆军工程大学钱七虎院士(左)颁奖。 (图片来源:新华社)

“刘老师是我们威海雷达站的创始人。”威海雷达站站长于长军的一句话,揭开了以刘永坦为核心的科研团队在威海雷达站走过的那段鲜为人知的艰难科研攻关历程。

哈尔滨工业大学(威海)校园内的新体制雷达站,是刘永坦带领团队于1989年在威海成立的。“了解威海历史的人都知道,甲午中日海战给威海这座城市留下了一段近代屈辱史。”于长军说,解开这个情结的,就是刘永坦。

1981年,从英国学成归来的刘永坦,一并在心里破土萌发了一个研制中国自己的新体制雷达的宏愿。在经过航天部预研项目“新体制雷达关键技术及方案论证”后,1989年,威海建立起了中国首个新体制雷达站。

“这是一场填补国内空白、从零起步的攻坚战。国内外没有可借鉴的资料,掌握真正的核心技术只能靠自己。”于长军作为首批课题组成员,回忆起当年依然唏嘘不已。“我们没有交通工具,需要走着从驻地到雷达站往返,途经一片松风飒飒的坟地,就凭着手电的光柱壮胆。”工作十几个小时、以面包充饥、以实验室板凳当床……这是当时课题组成员的常态,刘永坦因为长期劳累还倒在了实验室现场。

一切付出,终于在1990年4月3日尝到收获的香甜。于长军回忆说,他们当时看到了海上目标的回波,但是没人能够意识到屏幕上的那个东西是什么,直到刘永坦指着它说这就是目标时,“那一刻我们都激动的热泪盈眶。”

随后,新体制雷达项目的科研攻关按下了“快进键”:1991年,该项目荣获国家科技进步奖一等奖;2011年,刘永坦团队成功研制出具有全天时、全天候、远距离探测能力的新体制雷达,核心技术处于国际领先地位;2015年,团队再次获得国家科技进步奖一等奖。

刘永坦(前右)在哈尔滨工业大学实验室钻研雷达技术(图片来源:新华社)

如今在威海,6000平米的长条雷达天线阵守护海天一线,刘永坦和他的新体制雷达,犹如一双“火眼金睛”的“千里眼”,将偌大的海面纳入视野中,为国家凝聚起了一支“雷达铁军”。

面向国家未来远海战略需求,耄耋之年的刘永坦依然活跃在科研前线,继续带领团队规划实施对海远程探测体系化研究,逐步开展分布式、小型化等前瞻技术的自主创新,为构建“海防长城”添砖加瓦。