【冲击新目标 实现新突破】“1拖N”拖来新势力 国家(威海)区域创新中心建设加速度

“所有参数正常!”5月13日,在高新区威海晶合数字矿山技术有限公司,总经理王日东和研发人员正在与远在赤峰的一处尾矿库现场的晶合项目负责人连线,远程指导安装调试安全监测设备。

经过几年发展,王日东带领晶合数字矿山,在智慧矿山和地质灾害监测领域的技术处于国内领先地位,关键技术更是达到了国际先进水平。而在首届威商大会期间,高新区管委与中国有色金属工业昆明勘察设计研究有限公司(以下简称“昆勘院”)正式签约,昆勘院将依托高新区的创新平台,与威海晶合数字矿山技术有限公司合作,研发“互联网+”勘察设计、智慧城市及相关业务领域的型材,这让王日东看到了公司发展的新机会。

“我们将充分利用昆勘院的专业人才队伍和雄厚资质基础,扩大业务领域,提高承接企业大项目的能力,同时带动全市同行业发展。”王日东说。

不仅带动一个合作企业发展,昆勘院将在高新区建立勘察设计先进技术研发平台及数据中心,依托平台,推进地勘信息化领域的产业发展。

在与昆勘院签约的同时,高新区与天津大学合作的技术转移中心,工作人员陆续到位。去年12月,天津大学技术转移中心在高新区注册成立,今年正式运行,主要为区内耗能大户企业做技能改造。

高新区新增的两个平台,都是国家(威海)区域创新中心体系中“N”的重要力量。

“1+3+N”,是国家(威海)区域创新中心构建的创新格局。其中,“1”即国家(威海)区域创新中心;“3”为工信部电子信息技术综合研究中心、国家高性能医疗器械创新中心和哈工大威海创新创业园。

“我们统筹三大平台以及其他N个重大创新平台建设,推动各类平台协同创新,实现1拖N式发展。”高新区管委负责人表示。作为区域创新中心承建主体,高新区依托三大平台,目前协同推进高端平台和项目60多个。

其中,工信部电子信息技术综合研究中心侧重网络空间安全、无人智能系统和海洋电子与智能装备领域,引进了中国电子信息联合会(山东)研究院等12个高端平台;高性能医疗器械创新中心建立了医学影像研发中心、体外诊断研发中心等6个技术创新平台,启动了心脏起搏器、手术机器人等11个项目;哈工大创新创业园已建成并运营机器人先进装备、(中欧)膜技术、海洋与船舶工程等6个研究院,孵化11家企业,计划再孵化新型汽车、网络信息安全、新一代信息技术等重点方向3个研究院,今年研究院预计达到9至10个。

在“一中心三平台”的引领下,电子信息与智能装备研究院已成立,工业互联网行业创新平台、惠普3D打印中心、智能光电研究院等高端平台正在加速建设,在有源医疗器械、3D打印、光电技术等新兴领域引领着行业发展方向。

“你中有我,我中有你”,区域创新中心建设融合发展的创新体系,目前已初步形成,逐渐成为全市科技创新领域的龙头平台和航标。

做实“1”、做强“3”、做活“N”,内部体系不断完善。为此,高新区还将国家(威海)区域创新中心建设项目、工信部威海电子信息技术综合研究中心项目,列入2019年市级重点项目,加强督导调度。

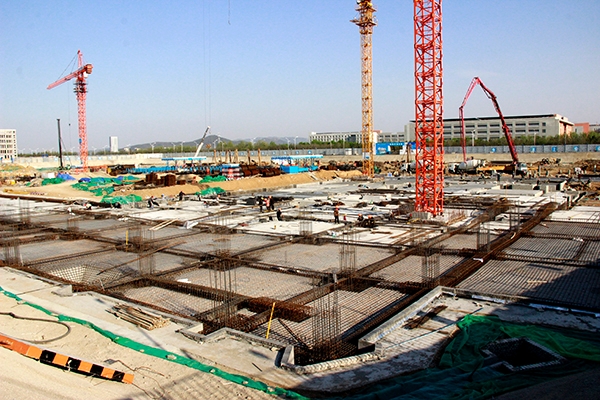

截至目前,国家(威海)区域创新中心建设项目,所有预制桩施工完成,6幢多层建筑筏板垫层完成,防水完成40%。工信部电子信息综合研究中心项目,科研大楼基础砖模施工完成80%,基础防水施工完成10%;检验检测综合研究中心楼外墙砌体完成、外脚手架拆除完成。

按照规划,到2020年,国家(威海)区域创新中心“1+3+N”体系形成并高效运转,入驻创新机构10家以上,建设国家级科技创新平台5个以上,申请发明专利500项以上,产业化项目、孵化企业100个以上。到2025年,申报成为国家级区域创新中心,发展成为引领行业发展的研发高地、具有核心竞争力的创新高地、具有全国影响力的人才集聚高地。

5月初,一则“威海市产业技术研究院面向全国招聘院长”的信息在全国引起响应,一时间收到不少电话咨询。

据介绍,威海市产业技术研究院依托国家(威海)区域创新中心建立,统筹全市高端科技创新平台建设、承接创新人才团队培养与引进的重点创新载体。眼下,郭永怀高等技术研究院暨威海市产业技术研究院成立大会,正在紧锣密鼓的筹备之中。届时,这一大会将为全市科技创新开启全新加速度。

高新区管委负责人表示,高新区将积极与多部门协同合作全面加快中心建设,将更多创新资源和高端项目集聚到高新区,为区域产业发展、技术创新、成果应用和人才培养等提供强力支持。